Il y a longtemps, il y a peut-être une vingtaine d’années, un ami m’avait dit quelque chose comme : « Tu n’iras nulle part, tant que tu seras persuadé que c’est tout pourri dans ta tête. » Il avait évidemment raison. Je n’ai jamais oublié cette phrase, même si j’ai oublié sa formulation exacte.

La question suivante aurait pu être : « Et qu’est-ce que je fais si c’est vraiment tout pourri dans ma tête ? » Je ne l’ai jamais posée. Je vis avec, c’est tout. C’est comme ça.

C’est toujours mieux que cette phrase, que je hais, parmi beaucoup d’autres : « Tout ça c’est dans ta tête. »

Est-ce qu’il faut creuser ?

Est-ce qu’il faut creuser dans la tête ?

Est-ce qu’il faut regarder au coeur du problème, au fond du crâne, au fond des choses, comme on dit ?

À quoi bon chercher ?

À quoi bon remonter à la source ?

À quoi bon, puisqu’il est trop tard pour changer quoi que ce soit ?

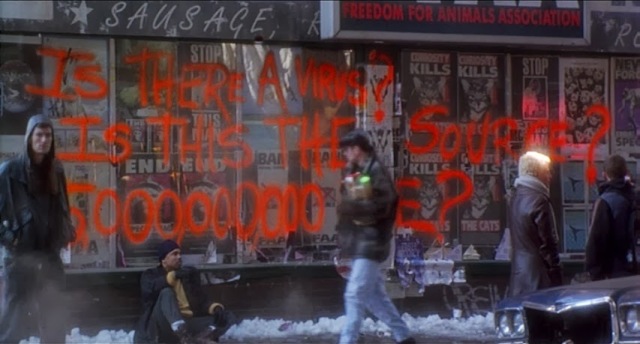

Je suis hanté par cette phrase de « Twelve Monkeys », à l’hiver 1996, ce message peint sur une vitrine de Baltimore ou de Philadelphie par Madeleine Stowe, qui dans mon souvenir est devenue « If there is a virus, where is the source? », mais qui selon l’image retrouvée par Google est :

Is there a virus? Is this the source?

Quelle est la source ? Quel est le cœur ? Quel est le noyau ? Quelle est la cause ? Quelle est la cause de la cause ?

J’ai passé un hiver 2017 difficile, au milieu d’une longue période difficile.

Au cœur de cette période, il y a deux ou trois semaines, peut-être juste une dizaine de jours, qui ont été encore plus difficiles que le reste, plus sombres que avant et que après. Je sais les dates, j’ai gardé des souvenirs, des images. Je ne saurais dire quel jour a été le centre, qui délimite l’avant et l’après. Peut-être les jours complètement seul avec le chat ? En tout cas, il y a un avant et un après. Et entre les deux, il y a un noyau.

Il se trouve que c’est pendant ces semaines de torpeur que j’ai lu, pour essayer de m’accrocher, « D’autres vies que la mienne » d’Emmanuel Carrère. J’ai déjà évoqué ce livre dans ce blog, quelques semaines après. Ce livre peut être vu comme une galerie de portraits.

Au cœur de ce livre, il y a quelques pages qui m’ont plus marqué que les autres. Je les ai traversées au cœur de la torpeur. Il s’agit du portrait du personnage du juge Etienne Rigal, un homme frappé deux fois par le cancer, guéri la première fois, amputé d’une jambe (puis guéri) la deuxième fois, mais dont la vie ne s’est pas arrêtée là.

Je n’ai pas eu le courage de revenir à ces pages ensuite. J’y suis revenu il y a quelques jours, après avoir écrit « Il ne faut pas que ça se voie » .

C’est des pages horribles. Ça parle de cancer, ça parle de chimiothérapie, ça parle d’amputation, ça parle de prothèses.

Et puis de cancer, ça passe à la dépression. Du corps à l’esprit. C’est étrange. C’est accablant.

Faute de mieux, faute d’être capable de résumer, faute aussi peut-être d’être capable d’assumer, je cite :

Je note dans mon carnet : les cellules cancéreuses sont autant toi que les cellules saines. Tu es ces cellules cancéreuses. Elles ne sont pas un corps étranger, un rat qui se serait introduit dans ton corps. Elles font partie de toi. Tu ne peux pas détester ton cancer parce que tu ne peux pas te détester toi-même (je pense, sans le dire : bien sûr que si). Ton cancer n’est pas un adversaire, il est toi.

« L’Adversaire » ?

Et plus loin :

« Quand on m’a annoncé mon cancer, dit-il, j’ai compris que je l’avais toujours eu. C’était mon identité. » Psychanalyste et cancéreux, il est devenu psychanalyste pour cancéreux, en partant de l’intuition, personnelle et intime, mais vérifiée avec la plupart de ses patients, que « la pire des souffrances, c’est celle qu’on ne peut partager. Et le malade cancéreux, le plus souvent, éprouve doublement cette souffrance. Doublement parce que, malade, il ne peut partager avec son entourage l’angoisse qu’il ressent, et parce que sous cette souffrance en gît une autre, plus ancienne, datant de l’enfance et qui elle non plus n’a jamais été partagée, jamais été vue par personne. Or, c’est cela le pire pour quelqu’un : n’avoir jamais été vu, n’avoir jamais été reconnu. »

Et encore plus loin :

Une faille profonde entaille le plus ancien noyau de la personnalité. Il y a, dit-il, deux espèces d’hommes : ceux qui font souvent le rêve de tomber dans le vide et puis les autres. Les seconds ont été portés, et bien portés, ils vivent sur la terre ferme, s’y meuvent avec confiance. Les premiers au contraire souffriront toute leur vie de vertige et d’angoisse, du sentiment de ne pas exister réellement. Cette maladie du nourrisson peut perdurer longtemps à bas bruit chez l’adulte, sous forme d’une dépression invisible même par soi, et qui un jour devient un cancer.

Et enfin :

Alors, bien sûr, je ne crois pas que tous les cancers s’expliquent ainsi, mais je crois qu’il y a des gens dont le noyau est fissuré pratiquement depuis l’origine, qui malgré tous leurs efforts, leur courage, leur bonne volonté, ne peuvent pas vivre vraiment, et qu’une des façons dont la vie, qui veut vivre, se fraie un chemin en eux, cela peut être la maladie, et pas n’importe quelle maladie : le cancer. C’est parce que je crois cela que je suis tellement choqué par les gens qui vous disent qu’on est libre, que le bonheur se décide, que c’est un choix moral. Les professeurs d’allégresse pour qui la tristesse est une faute de goût, la dépression une marque de paresse, la mélancolie un péché. Je suis d’accord, c’est un péché, c’est même le péché mortel, mais il y a des gens qui naissent pécheurs, qui naissent damnés, et que tous leurs efforts, tout leur courage, toute leur bonne volonté n’arracheront pas à leur condition. Entre les gens qui ont un noyau fissuré et les autres, c’est comme entre les pauvres et les riches, c’est comme la lutte de classes, on sait qu’il y a des pauvres qui s’en sortent mais la plupart, non, ne s’en sortent pas, et dire à un mélancolique que le bonheur est une décision, c’est comme dire à un affamé qu’il n’a qu’à manger de la brioche. Alors, que la maladie mortelle et la mort puissent être pour ces gens-là une chance de vivre enfin, comme l’affirme Pierre Cazenave, je le crois, et je le crois d’autant plus que, s’il faut tout avouer, à certains moments de ma vie j’ai été assez malheureux pour y aspirer.

J’ai l’impression, évidemment fausse, qu’il y a tout dans ces pages. Tous les mots-clefs. Tous les concepts. Enfin réunis. On est au cœur du sujet. On est au cœur des choses. La grande unification est à portée de main. Les parallèles se croisent fin.

Emmanuel Carrère donne souvent des pistes de lecture. Dans son récit d’Etienne Rigal, il évoque un livre paru en 1979, intitulé « Mars », d’un auteur suisse nommé Fritz Zorn. Il en cite les premières pages :

Je suis jeune, riche et cultivé ; et je suis malheureux, névrosé et seul. J’ai eu une éducation bourgeoise et j’ai été sage toute ma vie. Naturellement, j’ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l’on en juge d’après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d’une double manière : d’une part c’est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre ; d’autre part c’est une maladie de l’âme, dont je ne puis dire qu’une chose : c’est une chance qu’elle se soit enfin déclarée.

Fritz Zorn est mort du cancer à 32 ans en 1976.

C’est une idée qui m’est souvent venue : ça aurait peut-être été mieux que je meure d’un cancer. À 32 ans. Ou de quoi que ce soit d’autre. Mourir de chagrin, comme on disait autrefois. Mourir de désespoir, ou quelque chose comme ça. Mourir « malheureux, névrosé et seul ». Il y a longtemps. Ça aurait peut-être été mieux que ça s’arrête. Suffisamment tôt. Avant. Avant de croire que j’avais résolu le problème — puis de m’apercevoir que tout n’était pas résolu — puis d’admettre que ça ne serait jamais résolu, et que la petite bête sera avec moi jusqu’au bout. Avant d’avoir pu, par miracle, fonder une famille, avant d’avoir élevé des enfants, que je vais peut-être contaminer, que j’ai peut-être déjà contaminées.

Il aurait peut-être mieux valu que tout ça n’arrive pas, que tout ça s’arrête avant.

Tout ça n’est au fond qu’une erreur. Il aurait mieux valu la corriger très tôt.

L’éteindre plus que l’étendre.

C’est une idée qui m’est souvent venue : je suis un survivant. J’aurais dû disparaître. Par erreur, je n’ai pas disparu. Je suis un survivant, et je ne le mérite pas. C’est peut-être idiot. Mes parents ont perdu des frères et une sœur, l’un d’un cancer. Moi pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne devrait pas me concerner. On n’en a jamais vraiment parlé. On aurait peut-être dû.

C’est une idée que j’ai beaucoup développée ces dernières années : la vie est une prison. Et si ma vie est une prison, c’est que quelque part j’ai quelque chose à expier. Oui mais quoi ? If there is a virus, where is the source?

« Mars » ?

C’est étrange. « On devrait être en train de coloniser Mars » est une des phrases que je répète périodiquement à longueur de blog. C’est le titre d’un des billets dont je suis le plus fier. Écrit avant que je me décide enfin à lire la « trilogie martienne » de Kim Stanley Robinson (Red Mars, Green Mars, Blue Mars). Mais ça n’a rien à voir avec le reste. Ou pas. Tout est lié ? La science-fiction et la psychologie ? Mars et la Provence ?

Michel seemed not to be enjoying life. Nostalgia, from the Greek nostos, ‘a return home’, and algos, ‘pain’. Pain of the return home. A very accurate description; despite their blurs, words could sometimes be so exact.

Dans la torpeur de l’hiver dernier, je n’ai pas eu le courage de me procurer « Mars », de Fritz Zorn. Aujourd’hui, c’est en cours.

J’ai peut-être tort. Ca va peut-être me miner un peu plus. Je n’en sais rien. Je vais essayer. Peut-être que j’en parlerai ici plus tard, peut-être que je n’en parlerai jamais. Je n’en sais rien.

À l’avenir

Laisse venir

Laisse le vent du soir décider

Vers la fin du récit d’Etienne Rigal, Emmanuel Carrère cite Louis-Ferdinand Céline :

C’est peut-être ça qu’on cherche à travers la vie, rien que ça, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir.

Ce billet est évidemment à ranger dans la catégorie de ceux que je n’aurais jamais dû écrire. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait au moins que je cite ces phrases, et que j’essaie d’y mêler les miennes. Il fallait que j’essaie.

Bonne nuit.

J’en suis aussi arrivée à penser que le cancer n’est pas l’ennemi, c’est un dispositif de protection qui, à moment donné, ne parvient plus à répondre à l’agression et part en couilles.

Ce qui est marquant, c’est qu’au fur et à mesure qu’on en apprend un peu plus sur le cancer, on se rend compte qu’il doit probablement nous arriver à tous d’en héberger de petits, silencieux, qui font leur drôle de job dont on ne sait pour l’instant rigoureusement rien et qu’ils régressent ensuite, tranquillement et tous seuls, sans que jamais nous n’ayons été au courant de cet événement particulier. J’ai l’impression, vraie ou fausse, que nos cancers sont des réponses : ils n’arrivent jamais par hasard. Ils sont comme la grosse Bertha d’un organisme très complexe (le nôtre) qui dispose de cette sorte d’arme de la dernière chance contre des agressions physiologiques dont il ne parvient pas à circonscrire la source ou à limiter l’impact par les moyens conventionnels.

Combien de grandes batailles d’anticorps se déroulent en ce moment dans notre chair sans que nous en ayons conscience de quelque manière que ce soit?

Par ailleurs, nous commençons a comprendre que nos humeurs, pensées et cognitions diverses ont de profondes assises organiques, que nous ne sommes pas de purs esprits coincés dans des corps défaillants. Une bonne sinusite, une migraine, une infection m’empêchent de penser comme je le souhaite, me diminuent, me changent, même. Les tempêtes hormonales de notre adolescence perturbent nos décisions, nous bousculent et finissent, à la longue, par nous transformer en quelqu’un d’assez différent du départ : un adulte.

Alors oui, je ne trouve pas extravagant de penser que nos ruptures cognitives et affectives s’inscrivent dans nos corps, dans notre chair et y font leur travail silencieux et que tout cela, y compris nos organes défaillants, nos hôtes et parasites, nos bactéries intestinales plus nombreuses que nos cellules propres, tout cela, y compris nos cancers et nos maladies mentales, c’est nous, entièrement nous et juste nous!

Si tout s’était arrêté avant, on aurait pas lu. Et ça aurait été dommage pour nous…

(Même si, sur le billet présent, je ne suis pas certaine que le reaganisme avait besoin de Reagan pour exister)

billet « précédent »

Merci c’est gentil.

Je reste persuadée que les « billets qu’on n’aurait jamais du ecrire » sont justement les plus importants. On y partage des choses qui vont bien au delà de nous même. Merci.

Merci à vous aussi.

Bonjour,

Je viens de lire vos mots. Je lis en ce moment le livre d’Emmanuel Carrère alors que peu avant j’ai appris le cancer de mon frère. L’histoire du noyau fissuré m’a tellement touchée que j’ai commencé à détester le mot résilience. Résilience à toutes les sauces . Tellement banalisé qu’il en a perdu le sens.

Merci pour votre partage.

Bonsoir, merci pour votre message.

La résilience est un mot intéressant, récemment souillé par toutes sortes d’abrutis, de politicards et d’idéologues (cf https://prototypekblog.wordpress.com/2021/04/21/pistes-de-lecture-la-resilience-a-bon-dos/ ).

Bonne chance à votre frère.

Bon courage à vous.